ヨーゼフのお役立ちコラム

column

- ホーム

- ヨーゼフのお役立ちコラム

膵臓(すい臓)

マリヤ・クリニック・ニュース

2025.11. No.366

急に寒くなりました。秋の風情を味わう暇もないほどです。

政治も、急変しています。経済も含めて、どうなるかわかりませんが、好転しないと思われます。変わらないのは、賃金・年金の目減りと物価の高騰でしょうか。

歴史を振り返ると、定期的にそのような状態は起こるようです。その時代の人々はどうしたのでしょうか。民衆は、政治や経済が良くても悪くても、自然や天候がどのようでも、黙々と働いて自分たちの生活を守ろうとしたようです。それしかなかったのでしょう。

ところが、AIが急激に社会に浸透してきました。AIとは、人工知能(Artificial Intelligence)で、機械であるコンピューターが「学ぶ」ことができるようになったのです。そして、自ら情報を蓄積拡大していって、人間の知的活動に貢献、代替するようになってきたのです。

アメリカでは既に自動運転タクシーが稼働していますし、AIによって文章要約・翻訳、作画、作業効率化、データー分析、その他、人間が行っていた作業や処理を行うようになってきています。当院でも、AIによる作業の省力化の必要が迫っています。そんな中、アーノルド・シュワルツェネッガーの映画、「ターミネーター」の怖さが現実化していくような思いもあります。AIによって自発的に動く機械が人間を滅ぼそうとするものです。

歴史は繰り返しているようで、微妙に変化し、次第に取り返しのつかない大規模なものへと移っています。人間個人の権利や幸せが犠牲になる傾向もあります。

日本人の特性としては周囲に気を遣いすぎる傾向があるように思います。余裕がある時代はそれで良かったのですが、経済的にも、時間的にも、厳しくなってくると、それが自分の生活を痛めてくることがあります。自分や家族が周囲に順応できなくなる時、度胸を決めて自らの生き方を選んでいきましょう。そういう決断は、決してAIにはできないことです。変化に対応するのではなく、変化に囚われない生き方が必要になってくると考えております。

事務長 柏崎久雄

<膵臓(すい臓)>

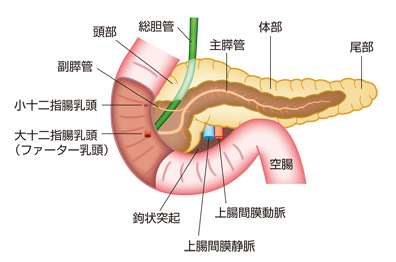

A.膵臓の形と位置

膵臓は上腹部の背中側(胃の裏側あたり)に位置しており、長さは15cmほど、厚さは2cmほどの細長い形をした臓器です。

頭部の一部は鉤(かぎ)状に突出しており(鉤状突起)、この部分は「(膵)鉤(こう)部」と呼ばれます。膵頭部から膵鉤部には十二指腸が、膵尾部には脾臓が隣接しています。

膵臓の中には膵管という膵液を流す管が網の目のように走行しています。主膵管は膵臓全体の膵液を集める太い膵管で、膵臓の中を右側(尾側)から左側(頭側)に走行しています。膵液は最終的には十二指腸にある乳頭(ファーター乳頭)と呼ばれる部分から十二指腸に排出されます。

膵頭部には胆管という管も走行しています。胆管は肝臓で作られた胆汁を十二指腸に流すための管です。胆管は最終的には十二指腸の乳頭の部分で主膵管と合流していますので、胆汁も乳頭から十二指腸に排出されます。乳頭にはオッディ筋という括約筋があり、食物の通過時にはこの括約筋が開いて、膵液や胆汁を十二指腸に流します。通常は開口部が収縮していて、十二指腸の細菌などが膵管や胆管に逆流しないようにしています。

B.膵臓の主な役割

- 1.外分泌機能(消化液の分泌)

外分泌とは、汗(かん)腺、唾液(だえき)腺、乳腺、消化腺といった導管(どうかん)と呼ばれる管を通し、汗、唾液、消化液(胃液)などの液体を体外に分泌するしくみです。

膵臓には腺房(せんぼう)細胞とよばれる多数の細胞が存在し、この細胞では消化液である膵液が産生されています。膵液は膵管内に分泌され、主膵管に集められて、十二指腸の乳頭から十二指腸内に排出されます。膵液の中には多くの消化酵素が含まれており、食物と混じり合って消化を促します。

〔膵液に含まれる消化液〕a. 糖質を分解するアミラーゼ

b. タンパク質を分解するトリプシン

c. 脂肪を分解するリパーゼ

膵液は弱アルカリ性であり、胃酸で酸性になった食べ物を中和する役割を果たしています。 - 2.内分泌機能(ホルモンの分泌)

ホルモンをつくって分泌することにより、全身の機能を調節するしくみが内分泌で、そこでつくられたホルモンは導管ではなく、血液を循環して目的の臓器の細胞に入って働きます。

膵臓の大部分は外分泌機能に関係する腺房細胞と膵管細胞に占められていますが、それらの細胞の中にランゲルハンス(氏)島(膵島)と呼ばれる島状の部分が点在しています。ここに存在する細胞(膵島細胞)では様々なホルモンが産生されて血液中に分泌されています。

〔膵液が分泌するホルモン〕a. 血糖値を下げる働きをするインスリン

b. 血糖値を上げる働きをするグルカゴン

c. 多くのホルモンの分泌を抑制するソマトスタチン

d. 腸からの水分やミネラルの吸収や分泌の調整をするVIP (血管作動性腸管ペプチド)

C.膵臓の病気

- 1.膵臓がん

初期症状がほとんどなく、進行してから腹痛、体重減少、黄疸などの症状が現れることが多い、発見が難しいがんです。

膵臓がんは50~70歳、特に高齢の男性に多いがんです。膵臓には強力な消化酵素(アミラーゼ、トリプシン、リパーゼなど)を分泌する外分泌腺と、ホルモン(インスリンなど)を分泌する内分泌腺があります。がんはこれらの膵臓細胞から発生する可能性があります。なかでもこれらの分泌液が通る膵管にできるがん(膵管がん)を中心に、膵臓がんが増えています。

膵臓がんは外分泌系(消化酵素の分泌系)がんと内分泌系(ホルモンの分泌系)がんの大きく2つに分けられます。外分泌系のがんが95%を占め、なかでも膵管の上皮から発生する浸潤性膵管がんが最も多く、全体の85%を占めます。

切除した膵臓がんの断片からがんを顕微鏡で観察し、組織学的に分類することでがんの性質を分類します。膵臓がんは上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍の2つに大きく分けられます。上皮性腫瘍はさらに内分泌腫瘍と外分泌腫瘍、両者の併存腫瘍、不明な上皮性腫瘍に分けられます。

〔がんの転移〕a. リンパ節転移

がん細胞が発生した部位からリンパの流れにのってリンパ節にたどりつき、そこで増殖することをいいます。次々とリンパ節に移動し、増殖することを繰り返していくと考えられています。そのため、がんの病巣を切除する際には広範にできるかぎりのリンパ節を切除することが、再発を防ぐために非常に重要です。

b. 血行性転移

血液の流れにのって、他の臓器へたどり着き、そこで増殖することを血行性転移といいます。転移する臓器は血液の流れに関係しています。

c. 腹膜転移

腹膜転移は、がん細胞が腹腔内に散らばることです。多量のタンパクを含んだ腹水がたまり、がん細胞が浮遊した状態になります。

膵臓がんが転移する可能性があるのはリンパ節、肝臓、腹膜(内臓を包む膜)などです。〔膵臓がんの症状〕

膵臓がんは初期には無症状のことが多いため、早期には極めて発見しにくいがんです。

通常、膵管がんが進行してくると、上腹部痛、体重減少、黄疸の症状がでてきます。上腹部痛は最も多く見られる症状で、食事とは関係なく、背中の痛みや夜中の痛みなどが激しく続くのが特徴的です。膵臓の周囲にはたくさんの神経が分布しているため、がんが浸潤(しんじゅん)すると神経を侵しやすく、そのため痛みも強くなります。体重減少は特徴的な症状で、がん細胞の増殖によって悪液質(栄養不良のためやせて、衰弱した状態)や十二指腸への浸潤、消化酵素の分泌低下、食欲減退など進行するとともに激しくなります。

肝臓は、体内の老廃物を胆管を通して腸に送り排出しています。膵臓がんが大きくなり胆管もつまってくると、この排出機能が働かなくなり、胆汁中にあるビリルビン(赤血球の老廃物)が体内にたまり、黄疸がおこります(閉塞性黄疸)。

このような症状の発生はがんの部位によって特徴があります。膵頭部上部のがんでは黄疸、膵頭部中央のがんでは黄疸と腹痛、膵頭部下部のがんでは黄疸は見られず腹痛が主な症状です。

また、膵体部がんと膵尾部がんでは黄疸は見られず、腹痛や背中の痛みが主な症状です。粘液産生膵がんでは粘液により引き起こされる、上腹部痛などの急性膵炎症状があらわれ、比較的早期に発見される膵臓がんの1つで生存率も良好です。

- 2.急性膵炎

膵液に含まれる消化酵素が膵臓自体を消化してしまうことで炎症が起きる病気で、激しい腹痛や背中の痛みを伴います。

原因はアルコールであることが最も多く、次いで胆石ですが、原因不明も1/4ほどあるともいわれています。

- 3.慢性膵炎

慢性膵炎は膵臓の細胞が少しずつ破壊され、非可逆的に線維化して膵臓が固くなり、膵臓の形が変形したり、膵液の通る主膵管が狭くなったり、閉塞したりする病気です。慢性的な痛みがあり、膵酵素の内分泌、外分泌に障害が起こります。度重なる急性的な増悪や、軽度の腹痛症状に終始するものまで症状は様々です。

アルコールの飲み過ぎが原因であることが最も多く、次いで突発性、胆石が挙げられます。喫煙も慢性膵炎のリスク因子となっています。特に男性ではアルコールが原因で、女性では突発的に起こることが多いとされています。

食事をしたり、アルコールを飲んだりすると上腹部に鈍い痛みを感じることが慢性的に起こり、下痢をしやすくなり、その結果体重も減少します。

- 4.膵嚢胞(すいのうほう)

膵嚢胞は、炎症性膵嚢胞と腫瘍性膵嚢胞の大きく2つのタイプに分類されます。炎症性膵嚢胞は、主に急性膵炎や慢性膵炎などの膵臓に炎症が起きる病気が原因で発生し、膵臓の組織が損傷を受け、炎症反応の結果として嚢胞が形成されます。一方、腫瘍性膵嚢胞は、膵臓内に液体を産生する腫瘍が発生することで形成されます。膵嚢胞の内部にたまる液体には、粘り気のある粘液とさらさらした漿液があります。

D.膵臓の治療と回復

- 1.膵臓疾患の治療

膵がんの治療の中心は手術です。膵臓にあるがんを摘出するのが最善の方法ですが、膵臓全体の摘出はあまり行いません。膵臓の機能には消化に大きな働きをする外分泌機能と血糖コントロールを担う内分泌機能があります。この機能をすべて失ってしまうと、栄養障害をおこし、血糖コントロールが不良となり、患者さんのQOL(生活の質)が悪くなります。そのため、膵臓の広い範囲に浸潤している以外は区分に分けて切除するようになりました。

膵頭部がんでは膵頭部以外に胃・十二指腸、総胆管、胆のうを一緒に取り除きます。手術後の消化機能を保つため、胃の幽門部(十二指腸に近い部分)を残すようにしています。膵体部がんと膵尾部がんでは膵頭部を残して切除します。

膵臓の周りは重要な臓器があり、手術後の合併症の問題もあります。膵がんは浸潤しやすいがんであるうえ、早期発見が難しい反面、小さければ切除できる可能性が高くなります。最近では技術の向上もあり、積極的に手術を行うようになりました。

化学療法に放射線療法を合わせた治療も行っていますが、完治まで至るのは難しいようです。 - 2.回復と健康

膵臓の働きは、消化液の分泌と血糖調整のホルモンの分泌ですから、暴飲暴食・過度な飲酒・喫煙は膵臓を痛めます。甘い物、清涼飲料水、揚げ物など、偏った食生活もいけません。タンパク質や野菜を毎食充分に摂ることが大事です。休憩を定期的に取ることや横になって休息することも必要です。膵臓を痛めると回復には苦労します。大事に労わってください。

執筆者の紹介

柏崎 久雄

・株式会社ヨーゼフ 代表取締役社長

・マリヤ・クリニック 事務長

・千葉福音キリスト教会 牧師

妻(マリヤ・クリニック院長)が低血糖症なのをきっかけに、分子整合栄養医学を勉強し、2004年にサプリメント会社を設立